Life Cycle Assessment Eisensilikat

Die Nutzung unserer qualitätsüberwachten Eisensilikat-Produkte trägt zum Schutz der Umwelt, des Klimas und der natürlichen Ressourcen bei.

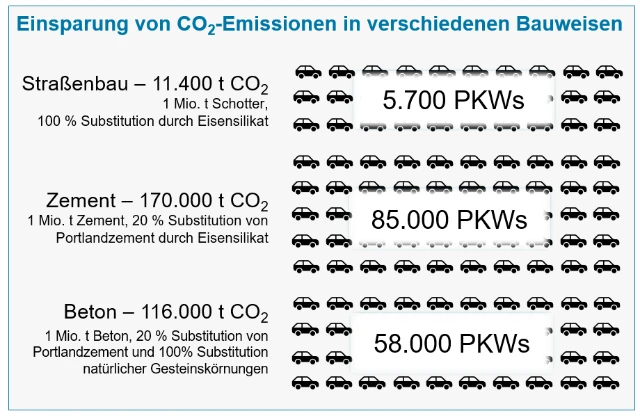

Eine Lebenszyklusanalyse für Straßenbau, Zement und Beton zeigt deutliche Umweltvorteile für Eisensilikat gegenüber anderen Einsatzmaterialien auf.

Als Grundlage zur Fortschreibung und Weiterentwicklung der Lebenszyklusanalyse liegt inzwischen auch eine Umweltproduktdeklaration für Eisensilikat-Gesteinskörnungen vor (Englisch: Environmental Product Declaration, EPD). Der Verwendungszweck von EPDs besteht darin, umweltrelevante Informationen und LCA-Ergebnisse in einem festgelegten System zu kommunizieren – insbesondere im Baubereich. Dies soll die Bewertung der nachhaltigen Nutzung von Ressourcen und der Auswirkungen von Bauwerken auf die Umwelt unterstützen. Eine EPD für Eisensilikat-Granulat, eine andere Form des Eisensilikats, wird derzeit erstellt.

Im Rahmen unserer Kupferraffinations- und Recyclingprozesse stellen wir aus den mineralischen Bestandteilen Eisensilikat her. Dieses industriell hergestellte Mineral ist mit natürlichen Mineralien aus Steinbrüchen vergleichbar, jedoch ohne den Nachteil, dass durch Steinbrüche massiv in die Natur eingegriffen werden muss. Aurubis ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler weltweit. Eisensilikat kann in verschiedenen Anwendungen, insbesondere im Baubereich, als Ersatz für primäre Baustoffe eingesetzt werden.

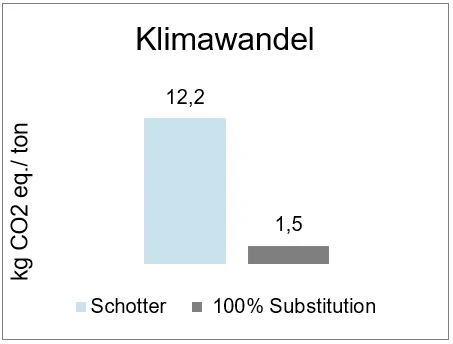

Zur Beurteilung des ökologischen Fußabdrucks von Baustoffen haben wir eine Lebenszyklusanalyse (LCA) für Eisensilikat-Produkte im Vergleich zu primären Baustoffen durchgeführt. Die Lebenszyklusanalyse zeigt, welche Umweltauswirkungen der Ersatz von natürlichen mineralischen Baustoffen durch Eisensilikat-Produkte im Straßenbau, bei der Zement- und bei der Betonherstellung hat.

Die Ergebnisse kommen zu einem eindeutigen Schluss: Durch den Einsatz von Eisensilikat-Produkten können die CO2-Emissionen ebenso wie andere Umweltauswirkungen erheblich reduziert werden.

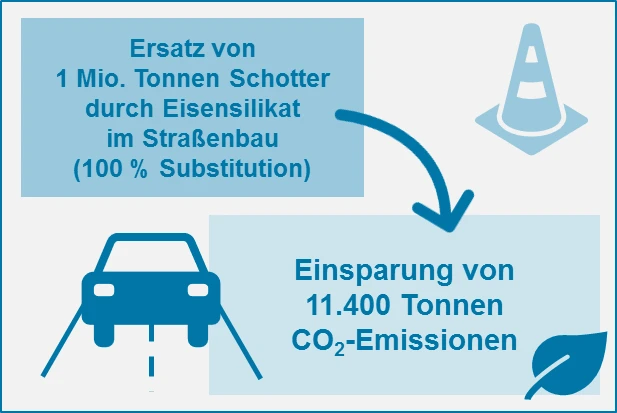

Ein Beispiel: Beim Bau einer zweispurigen Straße von etwa 400 km könnte der Ausstoß von CO2 um rund 11.400 Tonnen verringert werden, wenn dabei Eisensilikat eingesetzt wird. 1

Für einen Mittelklasse-PKW, der 12.000 km pro Jahr fährt:

1 Annahmen: Substitution natürlicher Gesteinskörnungen durch Eisensilikat auf Basis gleichen Volumens (statt Masse), d.h. Berücksichtigung der unterschiedlichen Dichten der beiden Materialien; Straßenabmessungen: 8 m Straßenbreite, 15 cm Schottertragschicht; Quelle: Life Cycle Assessment of different substitution scenarios for iron silicate, Quantis, Bericht, September 2020 / eigene Berechnung, Aurubis

Die Nutzung unserer Eisensilikat-Produkte kann also dem Bausektor dabei helfen, seinen CO2-Fußabdruck zu verringern, und einen wichtigen Beitrag zu den Klimazielen der EU leisten. Dies schont zugleich die natürlichen Ressourcen und vermeidet Deponierung – ganz im Sinne der Kreislaufwirtschaft und dem EU Green Deal.

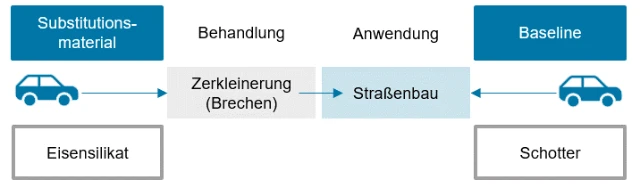

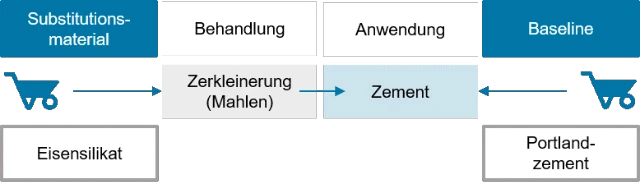

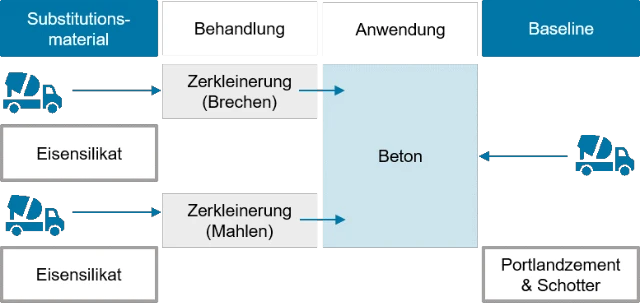

Die Lebenszyklusanalyse wurde in Übereinstimmung mit der anerkannten Methodik nach ISO 14040 sowie den globalen Regeln für Kupferkathoden der International Copper Association (ICA) und des Umweltfußabdruckes für Kupferbleche erstellt. Bei der Produktion von Eisensilikat werden alle verbundenen Umweltbelastungen bereits im Kupferproduktionsprozess berücksichtigt. Lediglich die weitere Behandlung wie Brechen oder Mahlen führt noch zu Umweltauswirkungen.

Im Folgenden werden die Ergebnisse der vergleichenden LCA für drei verschiedene Anwendungsfälle dargestellt.

Anwendungsfälle Eisensilikat

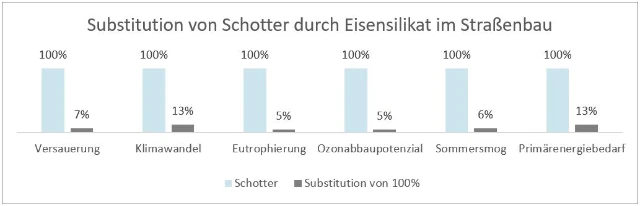

Die Substitution von 1 Mio. Tonnen Schotter aus natürlichen Gesteinskörnungen durch Eisensilikat im Straßenbau (100 % Substitution) könnte etwa 11.400 t CO₂-Äquivalente einsparen. Damit könnte eine zweispurige Straße von etwa 400 km gebaut werden.2

Diese Angabe resultiert aus dem Ergebnis der Ökobilanz unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Dichten der beiden Materialien. Es wird eine Substitution von Schotter durch Eisensilikat auf Basis des Volumens (statt Masse) angenommen.

2Quelle: Life Cycle Assessment of different substitution scenarios for iron silicate, Quantis, Bericht, September 2020 / eigene Berechnung, Aurubis

Quelle: Life Cycle Assessment of different substitution scenarios for iron silicate, Quantis, Bericht, September 2020 / eigene Berechnung, Aurubis

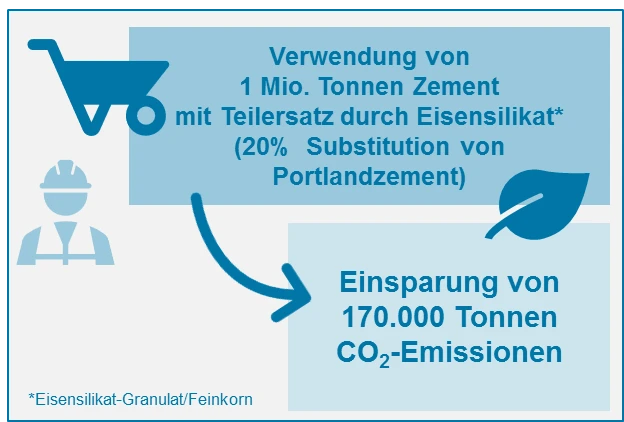

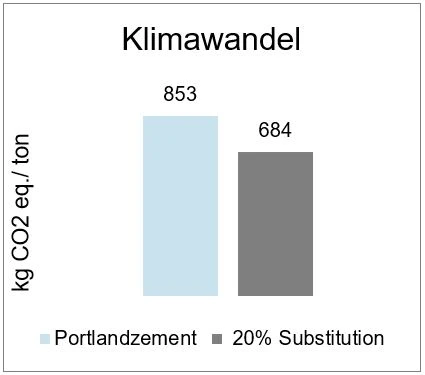

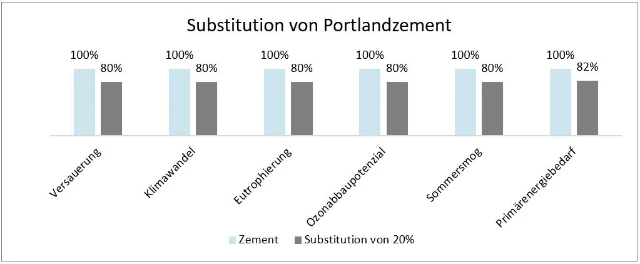

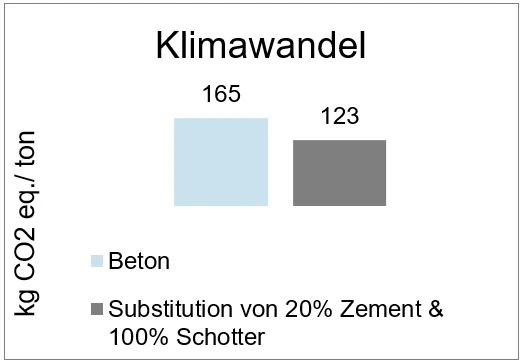

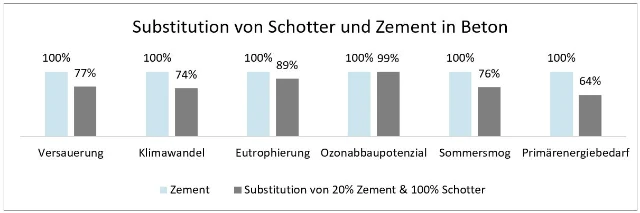

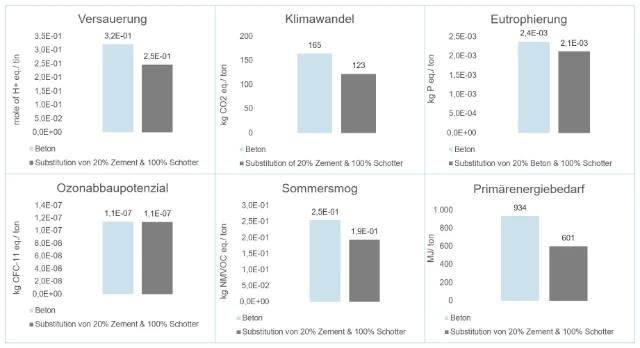

Die Verwendung von 1 Mio. Tonnen Beton mit Teilersatz durch Eisensilikat (20 % Substitution von Portlandzement und 100% Substitution natürlicher Gesteinskörnungen) könnte rund 116.000 t CO₂- Äquivalente einsparen.3

Die Materialzusammensetzung von Beton ist für das Reduktionspotential maßgeblich. Ein höherer Anteil von Zement würde die Reduktionspotenziale aufgrund der hohen Umweltauswirkung von Zement im Vergleich zu anderen Betonbestandteilen erhöhen.

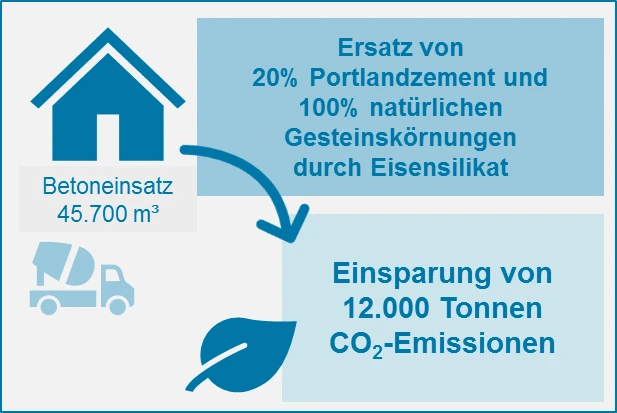

Ein Beispiel: Beim Bau eines größeren Gebäudes (im betrachteten Fall ein Forschungszentrum) könnte der Ausstoß von CO2 um rund 12.000 Tonnen verringert werden, wenn dabei Eisensilikat eingesetzt wird.4

3Quelle: Life Cycle Assessment of different substitution scenarios for iron silicate, Quantis, technical report, September 2020 / eigene Berechnung, Aurubis

4Hintergrundinformation zum betrachteten Gebäude: Fläche ca. 24.400 m², maximale Höhe 20 m, Betoneinsatz ca. 45.700 m³; Annahmen: Ersatz von 20% Portlandzement und 100 % Gesteinskörnungen durch Eisensilikat.

Übersicht aller Wirkungskategorien

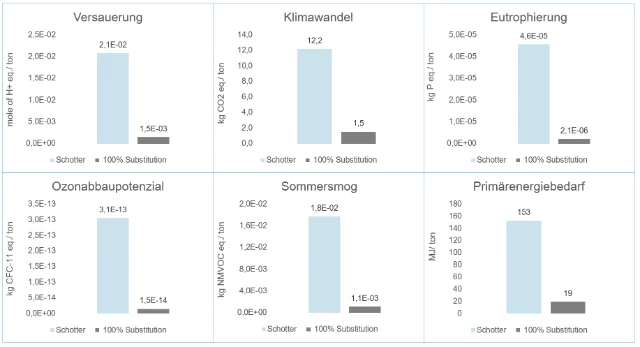

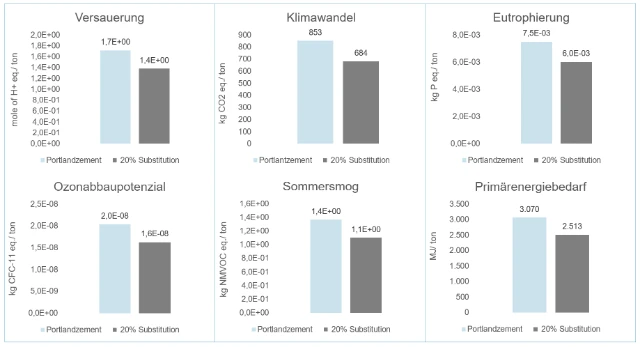

Versauerung [Mol H+-Äquivalent]

Das Versauerungspotenzial ist ein Maß für Emissionen, die versauernde Auswirkungen auf die Umwelt haben. Es beschreibt die Fähigkeit eines Moleküls, die Wasserstoffionenkonzentration (H+) in Gegenwart von Wasser zu erhöhen und damit den pH-Wert zu senken. Zu den versauernd wirkenden Emissionen zählen SO2, NOx und H2S, die in der Luft zu Schwefel- und Salpetersäure reagieren können, als „saurer Regen“ herabregnen und dadurch Boden, Gewässer, Lebewesen und Gebäude schädigen. Je niedriger das Versauerungspotenzial ist, umso geringer ist auch die Gefahr der Bildung von saurem Regen und den damit verbundenen Umweltschädigungen wie z.B. Fischsterben und Waldsterben aber auch zu Beeinträchtigungen von Baumaterialien.

Eutrophierung [kg P eq.]

Das Eutrophierungspotenzial ist ein Maß für die Überdüngung eines Ökosystems durch Nährstoffe – besonders durch Stickstoff und Phosphor. Die Nährstoffanreicherung kann sowohl in aquatischen als auch in terrestrischen Ökosystemen zu einer nachteiligen Verschiebung der Artenzusammensetzung und zu einer erhöhten Produktion von Biomasse führen. Dadurch entstehen meist nachteiligen Folgen für die Ökologie der Gewässer durch nutzloses und schädliches Pflanzenwachstum.

Ozonabbau [kg CFC-11-Äq.]

Das Ozonabbaupotenzial ist ein Maß für die Luftemissionen, die zum Abbau der stratosphärischen Ozonschicht beitragen. Durch den Abbau der Ozonschicht erreichen größere Mengen ultravioletter Strahlen die Erdoberfläche, was schädliche Auswirkungen auf Menschen und Pflanzen hat (z.B. Störung der Fotosynthese und Tumorbildung bei Menschen und Tier). Gleichzeitig führt der Abbau der Ozonschicht zu einer zu starken Erwärmung der Erdoberfläche. Stoffe, die zu dem Abbau der Ozonschicht führen, sind halogenierte Kohlenwasserstoffe, die Fluor, Chlor und/oder Brom enthalten. Dazu gehören u.a. Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) und Halone.

Sommersmog [kg NMVOC-Äquivalent]

Sommersmog bzw. das photochemische Ozonbildungspotenzial ist ein Maß für die Emissionen von Ausgangsstoffen, die zur Bildung von bodennahem Smog - hauptsächlich Ozon - führen. Die Bildung wird bei der Reaktion von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) und Kohlenmonoxid mit Stickoxiden bei UV-Licht hervorgerufen. Bodennahes Ozon kann für die menschliche Gesundheit und für die Ökosysteme schädlich sein und zudem auch Nutzpflanzen schädigen.

Primärenergiebedarf

Der Primärenergiebedarf ist ein Lebenszyklus-Inventarindikator für die Gesamtmenge der benötigten Energie.

Es ist ein Maß für den Energiebedarf sowohl aus nicht erneuerbaren Ressourcen (z.B. Erdöl, Erdgas) und als aus erneuerbaren Ressourcen (z.B. Wasserkraft, Windenergie, Sonnenenergie). Auch die Wirkungsgrade bei der Umwandlung von Energie in beispielsweise Strom, Wärme, Dampf usw., werden berücksichtigt.

Die Nutzung unserer Eisensilikat-Produkte liefert einen positiven Beitrag für die Umwelt:

» Gelebter Klimaschutz durch die Vermeidung von CO2-Emissionen im Baugewerbe

» Ressourcenschutz durch die Vermeidung des Abbaus von Primärmaterial aus Steinbrüchen.

» Die Ökobilanz bestätigt die Umweltverträglichkeit im Vergleich zu “natürlichem” Gestein – verringerte Umweltauswirkungen in allen LCA-Kategorien

Download

-

Um die heruntergeladene Komponente zu sehen den QR code scannen

Eisensilikat: Ein vielseitiges und nachhaltiges Substitut für primäre Rohstoffe

PDF

1 MB

-

Um die heruntergeladene Komponente zu sehen den QR code scannen

Ökobilanz Eisensilikat

PDF

1 MB

-

Um die heruntergeladene Komponente zu sehen den QR code scannen

Umweltproduktdeklaration Eisensilikat-Gesteinskörnungen

PDF

2 MB

Dr. Jörn Mühlenfeld

Konzernumweltschutz, Teamleiter REACH

| Telefon | +49 40 7883-3663 |